大人の学び場 即是道場

3月6日13時より

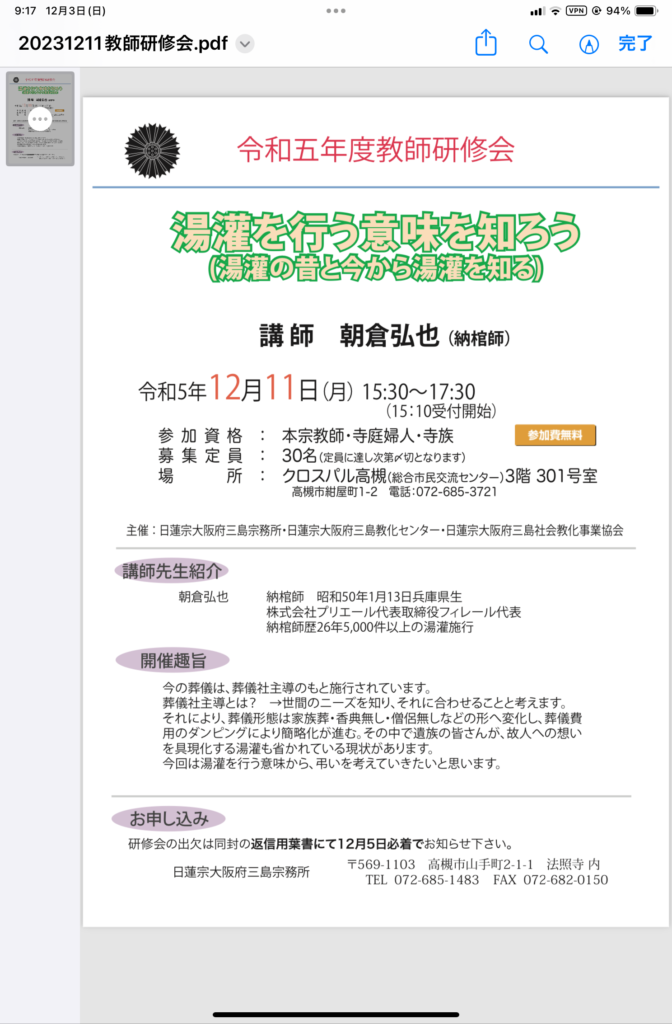

大阪府三島宗務所主催(修法師会.日蓮宗青年会.檀信徒協議会共催)

「大人の学び場 即是道場」を開催しました。

この会は、宗務所の布教伝道の一環行事で、管内檀信徒を対象に年一回開催。今回は、修法師会主催「一日行堂」とコラボし、「法話、意見交換会、大祈祷会」の三部構成で行いました。

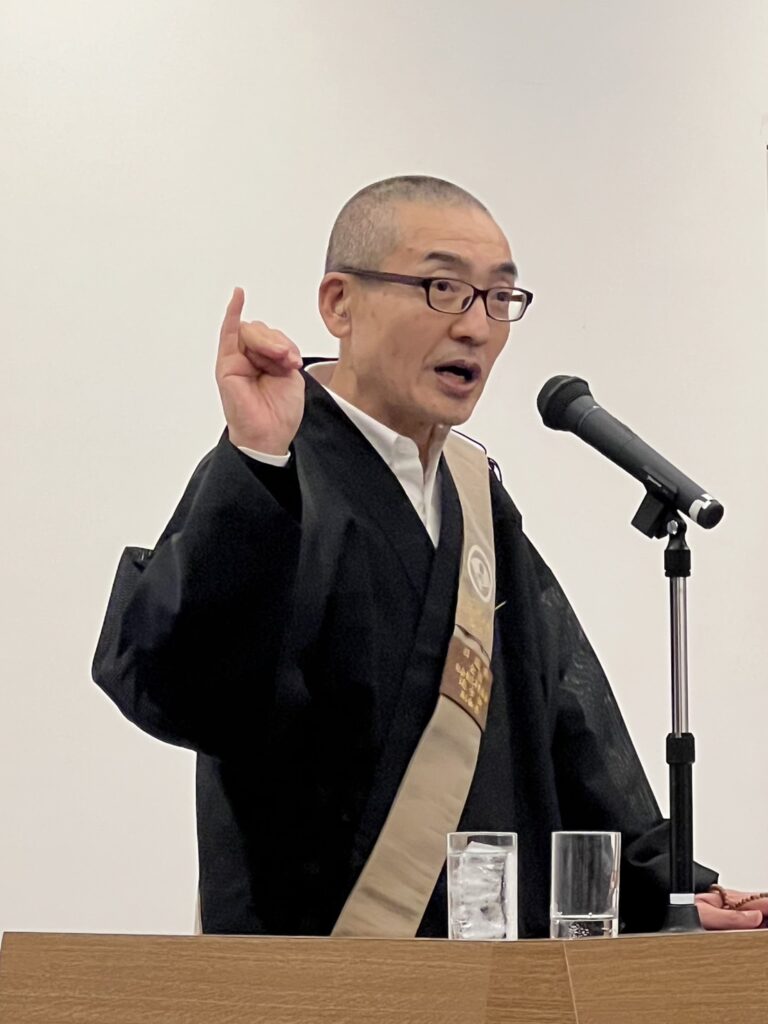

第一部法話 福井県中部妙智寺住職坂井是真上人を講師に迎え「信仰の継承」についての法話、

第二部意見交換会 参加者を6グループに分け、各グループにファシリテーターとして日蓮宗青年会会員を1名ずつ配置。オブザーバーとして檀信徒協議会役員を1名ずつ配置し、参加者各自の法話を聴いた感想を元に檀信徒間で意見交換をおこなった。

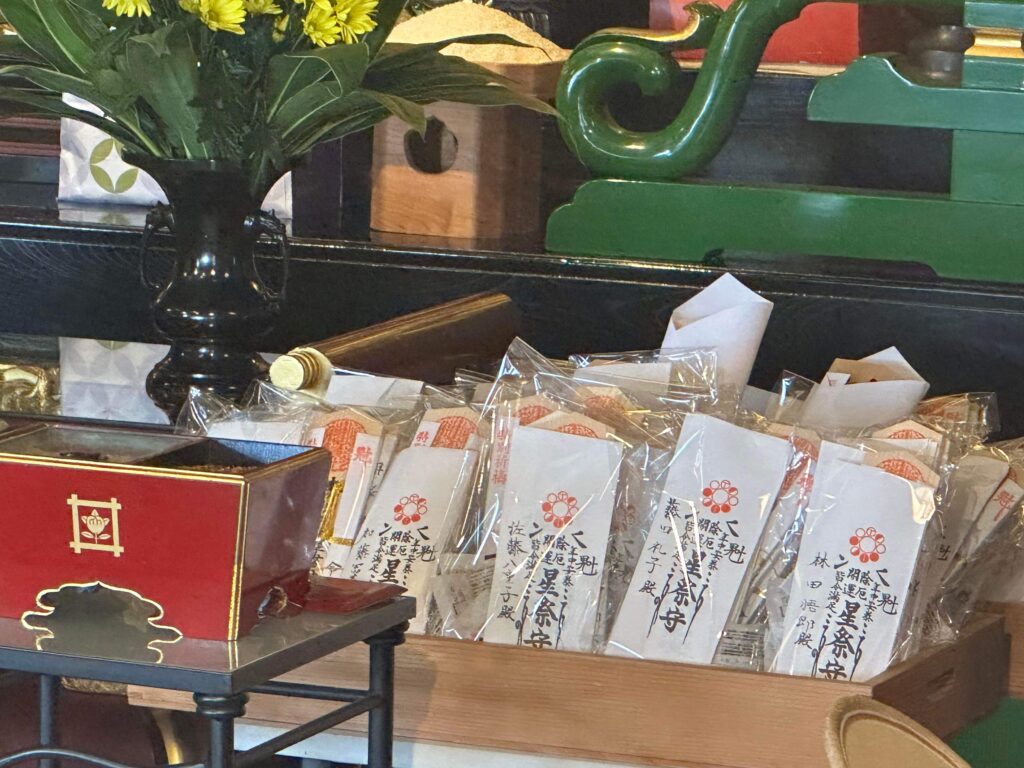

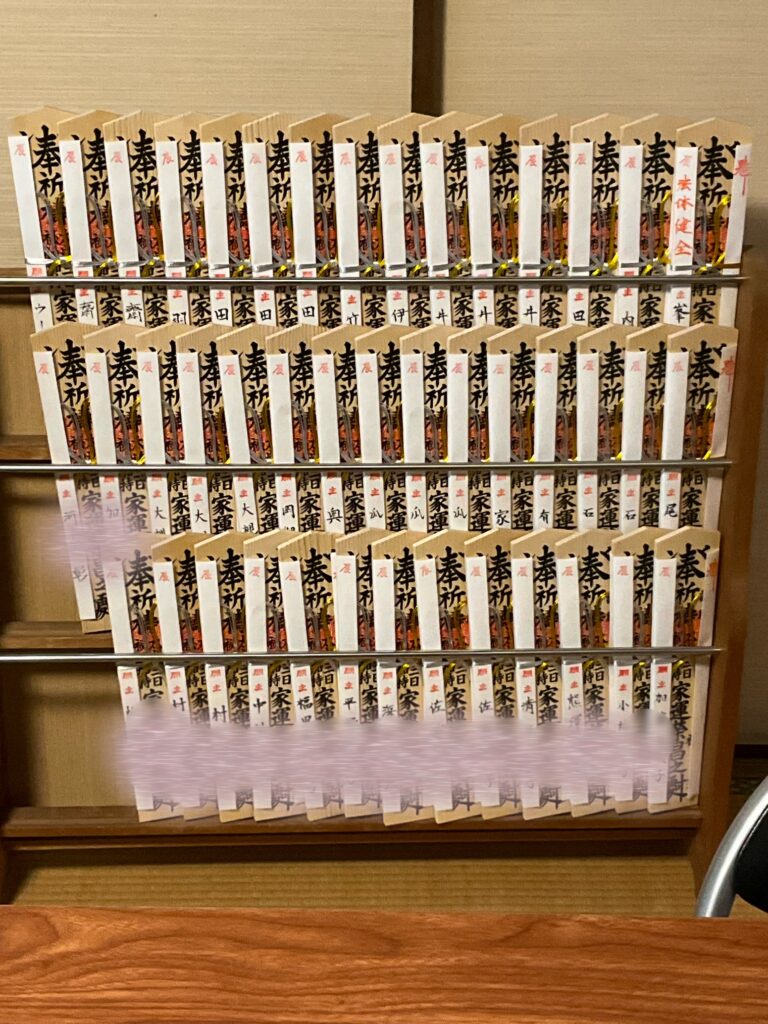

第三部 大祈祷会 朝8時から読経開始(9,12,3,6時)に水行、18時終了のスケジュールで行われる「一日行堂」そのスケジュールの中で、15時水行後、修法師会会員による祈祷会厳修。

開催時間3時間のスケジュールであったが、オンタイムで進行し、参加者も流れに乗ってくれ、とても良い雰囲気であった。特に

坂井上人の法話が、参加者に刺さり、各グループで活発な意見交換会が行われた。その後の祈祷会では、参加者は各々信仰を自覚されたようだった。